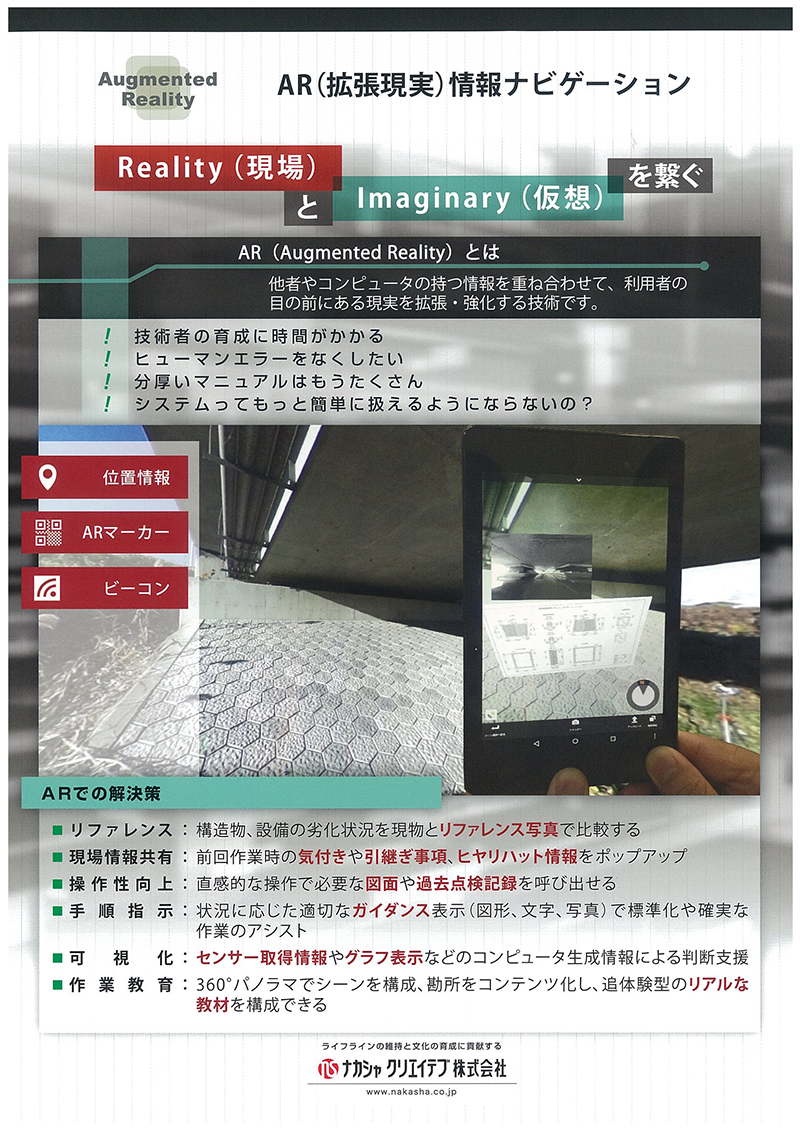

AR/VR/画像処理RealityとImaginaryを繋ぐ―AR(拡張現実)情報ナビゲーションのトレンド

AR(Augmented Reality)とは?

AR(Augmented Reality)とは「拡張現実」の意味で、カメラの映像に、他者やコンピュータの持つ情報を重ね合わせて、利用者の目の前にある現実を拡張・強化する技術です。強化現実、増強現実とも言います。

では、ARと最近よく耳にするVR(Virtual Realityー仮想現実)の違いは何ですか。

VRはコンピュータで作られた世界に自分自身が飛び込むことです。例えば、360°パノラマをOculus Riftで見ると、完全に仮想現実で埋め尽くされます。360VRとも呼ばれます。同じ360パノラマでも、シースルー(透過)型のウェアラブルデバイスで見ればARです。

| AR(Augmented Reality:拡張現実) | VR(Virtual Reality:仮想現実) |

|---|---|

| 実際の世界に付加情報を投影する | 仮想の世界を投影する |

| 例えば:カメラを通したの映像の上で、必要な写真、図面、3Dモデル、文字情報などを提示する | 例えば:BIM/CIMの3Dモデルの中をウォークスルーしたり、干渉チェックしたり、視点を変えて確認する。またはCGなど3Dモデル化された物体の中でゲームや仮想体験をする。 |

| 現実世界の視覚情報を邪魔せずに、適材適所なコンテンツを選択することが重視される。特に、視点や位置を特定したり、対象を特定するためのトリガー情報(ARマーカー)が重要 | 仮想空間の再現性や視点移動、体の動きへの正確な追従が重視される。 |

情報を呼び出すためのトリガー情報(マーカー)

従来でも、紙の情報とコンピュータの情報を結び付ける方法として、バーコードやQRコード、文字認識などの技術が使われてきましたが、カメラの映像に重ねる付加情報を、呼び出すための方法としても使われます。

下記に、情報を呼び出すために使われる手法をご紹介します。

バーコード(一次元コード)

数字、文字、記号などの情報を一定の規則に従い、太さが違う縞模様状の線で表すコードです。

一度に複数のバーコードを読み取ることはできません。

QRコード

横方向にしか情報を持たない一次元コード(バーコード)に対し、水平方向と垂直方向に情報を持つ表示方式のコードのこと。

一度に複数のQRコードを読み取ることはできません。

カメレオン・コード

黒い下地に、水色・紫・黄・緑・赤・青・オレンジの最大8色を基本構成とした二次元の色配列で構成されているコードです。多くの情報を埋め込むことができ、読み取りが速く、一度に複数のマーカーを読み取れるのが特徴です。

RFID (ICタグ)

ID情報を埋め込んだRFタグから、電磁界や電波などを用いた近距離(周波数帯によって数cm~数m)の無線通信によって情報をやりとりするものです。電池を必要とするアクティブタグと、電池不要のパッシブタグがあります。

ビーコン (iBeacon)

"BLE(BluetoothLowEnergy)"を使って、数十メートルまでの範囲を無線通信によって情報をやりとりするものです。近年は多くのスマートフォンで対応が進んでおり、特別な読み取り装置を必要としません。

ARマーカー (マーカー、画像認識)

ARマーカーは水平方向、垂直方向に情報を持つ表示方式のコードで、一度に複数のマーカーを読み出すことができます。

特定のコードを使わないARの方式を画像認識型AR(マーカーレスAR)といい、これは登録済みの画像とすでに印刷された画像や文字、カメラを通して認識される映像の特徴を検出する方法です。見た目の違和感を感じさせないトリガーを仕込めます。

それぞれの特徴を比較してみました。

| バーコード | QRコード | カメレオン・コード | RFID (ICタグ) | ARマーカー | |

|---|---|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

| デザインの変更 | × 固定 |

× 固定 |

○ 設定可能 |

○ 設定可能 |

× 固定 |

| コンテンツの拡張性 | △ 限定 文字数制限 |

△ 限定 URLのみ |

△ | △ | ○ 動画、音声、画像、テキスト等 |

| 複数同時読み取り | × | × | ○ | ○ | ○ |

| 公開性 | 誰でも閲覧可能 | 誰でも閲覧可能 | 利用者のみ閲覧可能 | 利用者のみ閲覧可能 | 利用者のみ閲覧可能 |

| 識別端末 | 専用機器 | パソコン・ウェブカメラ | パソコン・ウェブカメラ | 専用機器 | パソコン・ウェブカメラ |

| 環境耐性 | △ | △ | ○ | ○ | △ |

| コスト | 安価 | 安価 | 低コスト | 低コスト | 低コスト |

ARマーカーは、パソコンやタブレットなどのカメラを使って、複数を一度に読み込め、様々なデータを呼び出せ、かつ低コストに使えるメリットがあります。

主なAR実現方法

利用シーンに合わせて情報を呼び出すために、適切な手段を選択することがとても重要です。

現在活用されているAR実現方を紹介します。

ARマーカー

特定のパターンを持った図形を使い、ひもつけられているコンテンツを呼び出します。

ARマーカーには、通常IDしか書かれていないので、読み取られた際のセキュリティの問題もありません。事前に対象物にマーカーを貼り付けておく必要があります。

ビーコン (iBeacon)

現在使われているビーコン (iBeacon)は、Bluetoothを用いた近距離無線通信技術で、情報をプッシュ配信できます。ビーコン (iBeacon)は1年程度でバッテリー交換をしなければならないのと、死活監視が必要です。

画像認識

すでにある画像をそのままマーカーとして利用するので、特定のマーカーなどを利用することなく、見た目の違和感もありません。

特別なマーカーなどを別途用意する必要がなく、物理的なスペースや景観上の問題などでマーカーを配置し難しい場所でもコンテンツを呼び出せます。しかし、事前に画像の用意と、認識するとき明暗などの環境に左右されます。

GPS・IMES

GPSで取得する緯度経度情報と付加的な情報を呼び出します。

屋内や地下でもGPSの機能を使えるようにした「IMES」(Indoor MEssaging System)が現在提唱されていますが、まだまだ一般的ではありません。

GPSを使うメリットは、現在使用されているデバイスやプラットフォームで容易に実現できる。しかし、付加情報の表示位置の精度が数十メートルになる場合があり、精密に位置を特定する用途では使えません。

Wi-Fi

位置を取得するために、Wi-Fiの電波を活用する方法です。精度を保障するために、複数のWi-Fiアクセスポイントの設置や、三角測量の原理をプログラムの中に書かなければなりません。

水や遮蔽物の影響を強く受けるため、センサーと対象物の間に人体が入ると、位置精度を保証できません。

地磁気情報

磁気センサー、加速度センサーを使って、主に屋内や地下で現在地を取得する方法です。数メートルの精度で位置を特定できます。位置精度が高く、モバイルデバイスへの利用に対応できるため、現在注目されている方法です。

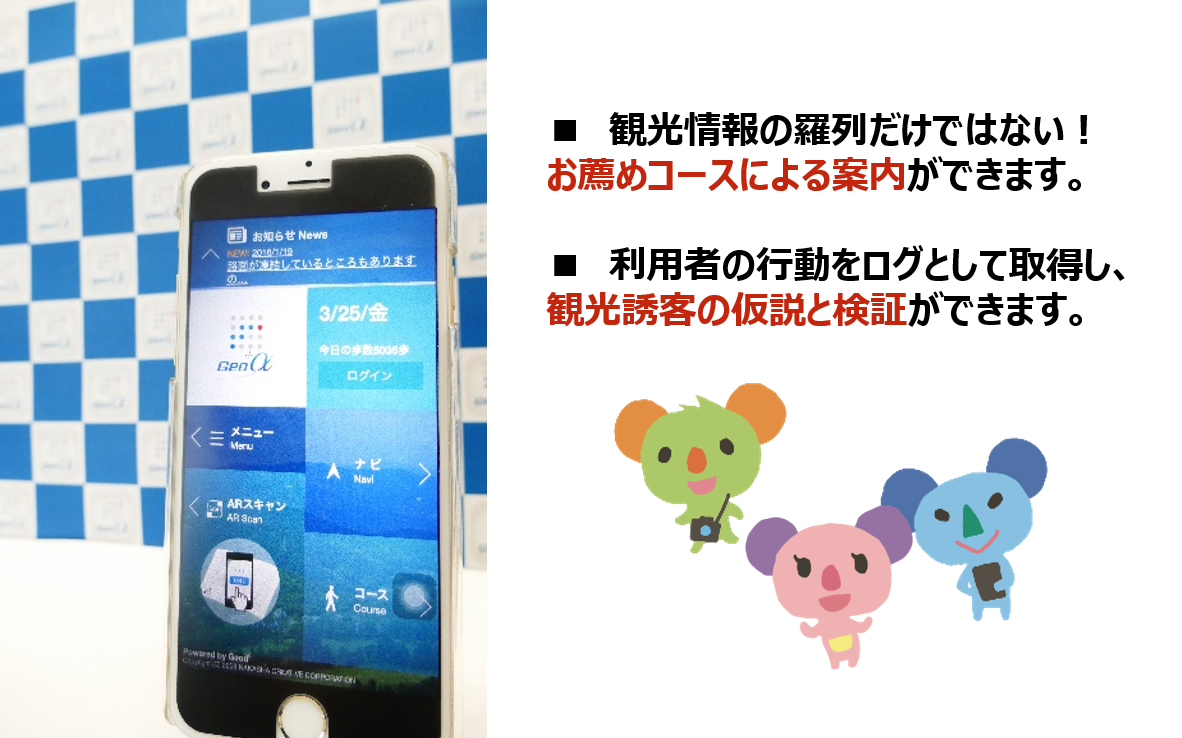

当社のモバイルナビゲーションツールGeoα(ジオアルファ)

当社オリジナルの、モバイルナビゲーションツール"Geoα(ジオアルファ)"は、GPS、ビーコン (iBeacon)、画像認識型ARのトリガー機能を持っています。

Geoα(ジオアルファ)は、位置情報にプラスアルファの付加価値を提供する、万能ツールです。

観光ガイド、美術館、博物館、イベントのパーソナルナビゲーション、調査・点検などのフィールド業務向けナビゲーションツール、印刷物とデジタルコンテンツによるリッチコンテンツ、店舗と情報をつなぐ拡販ツールなどに利用できます。

ナカシャの今後の挑戦:次世代ナビゲーション

当社では、より高い精度の室内ナビゲーションや直感的なARを実現するため、地磁気の活用を含め、様々なトリガー情報を調査研究していきます。

また情報を閲覧する方法も、スマートフォンやタブレットから、ウェアラブルデバイス、HMDなどに多様化していきます。

空間を再現する仕組みと、適材適所にコンテンツを配信する方法、閲覧する情報、検索システムやメディア・コンテンツの組み合わせにより、必要な時に、必要な情報を届ける、ユーザビリティの高いツールを提供していきます。

パンフレット

AR/VR/画像処理の最新記事

- 特許を取得しました "情報処理装置及び方法(特許第6704134号)"

- 【360°映像技術の活かし方・ノウハウ vol.9】プロ用360カメラInsta360 TITANを試す!

- 【物体検出】vol.8 :YOLOv3で360パノラマの"全方位物体検出"を実現!(特許第6704134号)

- 【360°映像技術の活かし方・ノウハウ vol.8】膨大な360°パノラマをキーワード検索するμファイル

お問い合わせ

ご意見・ご質問などお気軽にお問い合わせ下さい。ナカシャクリエイテブ株式会社

●富士見事務所 TEL : 052-228-8733 FAX : 052-323-3337

〒460-0014 愛知県名古屋市中区富士見町13−22 ファミール富士見711 地図

交通部 R&Dセンター