オープンイノベーション【オープンイノベーション】vol.3:すべてがオンラインなプロジェクト運営

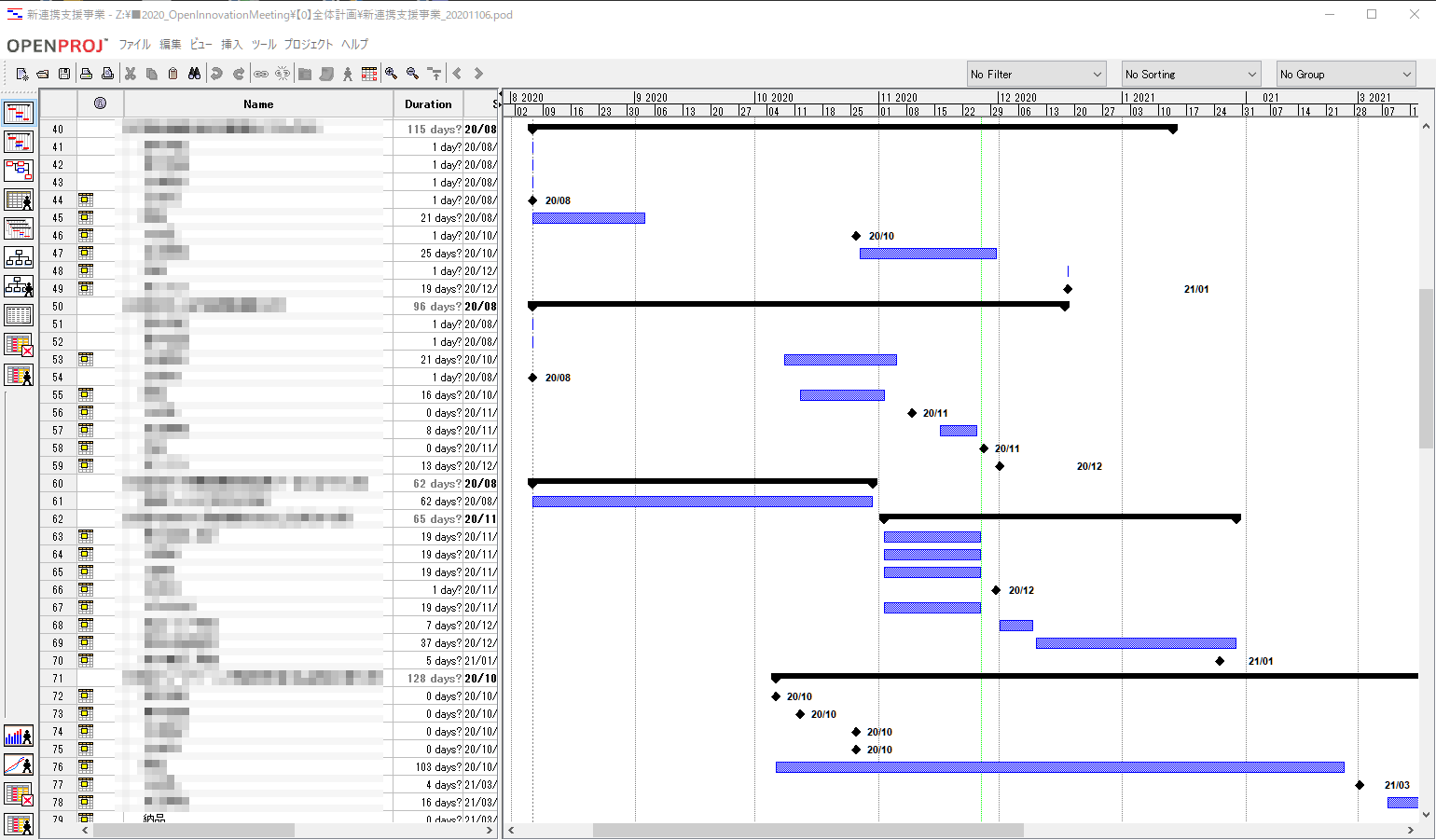

今回の記事では、9月にスタートしたオープンイノベーションプロジェクトのやり方をご紹介します。

今回のプロジェクトは、時期的にコロナ禍第二波の影響で、始まりから"対面のキックオフ"はありませんでした。(新連携支援事業のエントリー、採択からしてそうでした。)

社内・社外団体/個人8社から成るパートナーの総勢40名が、それぞれのサブシステムを担当しながら、初めての人同士で連携し、ゴールの共有、仕様決め、開発、βテスト、納品までを滞りなく遂行している様は、これを始める前からは想像できないくらいに順調です。まさにwithコロナのオープンイノベーションと言えると思います。

参加各社の忖度の無い、赤裸々な声を聴きながら、スタートからの三か月を振り返ってみます。

まとめ:

・会議はすべてZOOMで

・情報共有はslackでリアルタイムに

・ファイル共有はBOXで

・2週間のイテレーションで確実に前進(早期のピボット)

・ドキュメントよりも対話を重視

始めにやったこと:リモートインフラの整備

メッセージングツール:Slack

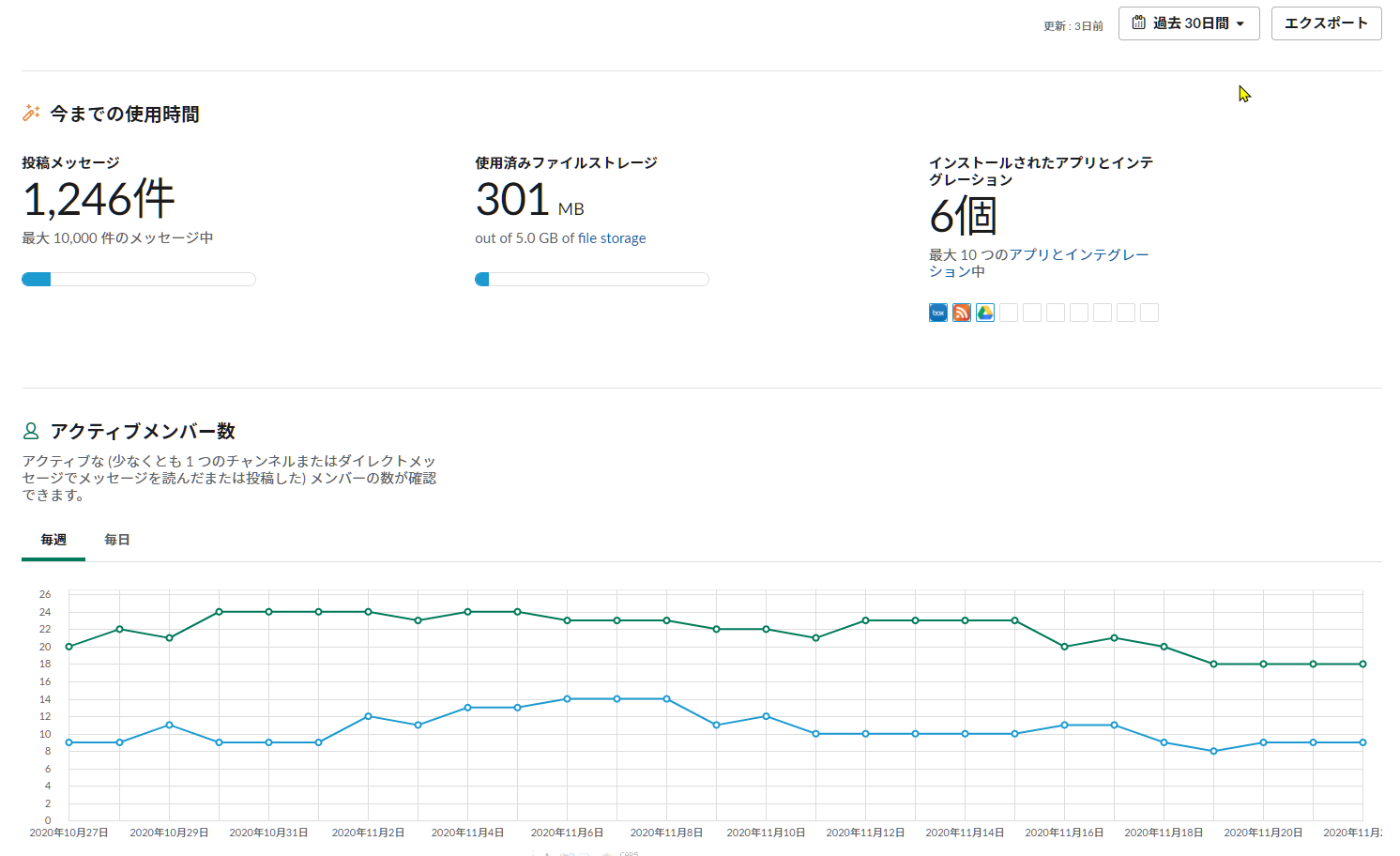

アジャイル(スクラム)スタイルの開発において、リアルタイムコミュニケーションツールは必須と思います。社内では以前よりChatWorkを使っている当社ですが、今回Slackを採用しました。理由は、無償で始められる点と、ZOOMやBOXなどの他のクラウドサービスとの連携に優れているからです。

というのは、実は株式会社コネクティボさんからの受け売りで、実は導入前からコネクティボさんの支援を受けての運用スタートです。

Slackの無償ライセンスを取得して、全メンバーを登録したら、サブシステム毎にチャンネルを作成し、アクセス権を設定して利用開始です。

参加されている企業様には、Slackを運用されている経験のあるメンバーもいて、スムーズに参加いただけました。

「slack.comからの招待メールをスパムと勘違いして放置してしまったのでもう一度招待URLを教えて!」というユーザのほとんどは当社内のメンバーでした。

slackを導入してからというもの、ほとんどメールを使わずに済み、通知も使って、リアルタイムなやり取りが出来るようになりました。

後述するZOOMやBOXとの連携も快適そのものです。

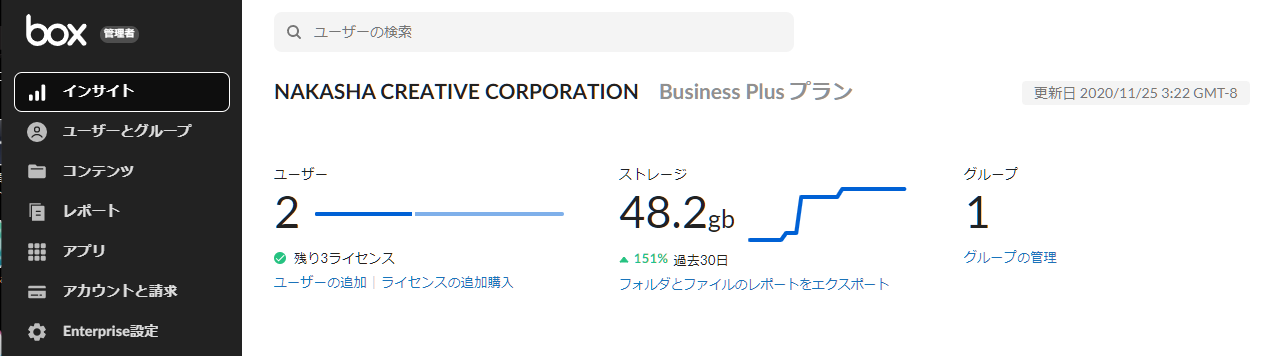

ファイル共有:BOX

大きなデータをやり取りするために、Slack同様「BOXが良いですよ」と教えてくれたのもコネクティボさんでした。

それまで当社では他社製のファイル共有サービスが社内標準で、案件によってはDropBoxなども使っていましたが、BOXが素晴らしいのは容量無制限です。

共有ストレージのサービスは、通常、容量の制限や、転送量という目に見えにくいコストを課しているものが大半です。使えば使うほどお金が掛かる。ファイル送受信ならそれでよいですが、将来に渡って預けるのはちょっと怖いです。

BOXには、APIを使って開発したアプリのストレージとしても使えそうなどの特徴もあり、これが採用の決めてでした。

今回開発するシステムは、利用者から大きな動画データとGPSデータロガーのデータをアップロードしてもらいます。また動画から静止画に切り出した際には、データ容量が3倍程度に膨れ上がることと、高い頻度で撮り貯めしたデータそのものが蓄積して価値を増していく。WEBの検索システムのストレージとしてBOXがBESTな選択です。

BOXでは、外部メンバーも無課金で招待して共有できるので、登録不要で大変フレキシブルな運用ができます。

ミーティング:ZOOM

どこにいてもミーティングが出来るようになったのはZOOMのお陰です。それまでもSkypeやスマホのビデオ通話などを使っていまいたが、ZOOMの使いやすさは群を抜いています。本プロジェクトより前に、当社ではZOOMを社内標準の会議システムとして使っていますが、特に今回のプロジェクトになってからは、打ち合わせはすべてZOOMです。

毎日1-2本は必ずZOOMミーティングがあり、これまでに50回以上の濃密なミーティングが開かれました。これまでの対面打ち合わせでは、毎回どちらかの移動時間が掛かっていましたし、決して軽くはないノートPCの持ち運びや、会議室の予約、打ち合わせ資料の印刷準備など、価値を生まない時間を大量に含んでいました。時間セーブの効果は会議回数*人数*移動時間ですから軽く500時間を超えています。

ZOOMミーティングはすべて録画して、後で見返したり、要件をまとめ直したりしています。メモを取りながら打ち合わせはするのですが、誰が何をどういう意図で発言したのかを後からも確認できる安心感は病みつきです。

画面を共有しあい、リアルタイムに関連資料をSlackで添付して、打ち合わせ中に決まったことをそのままSlackに書いておく。

次に決めたこと:運営方法

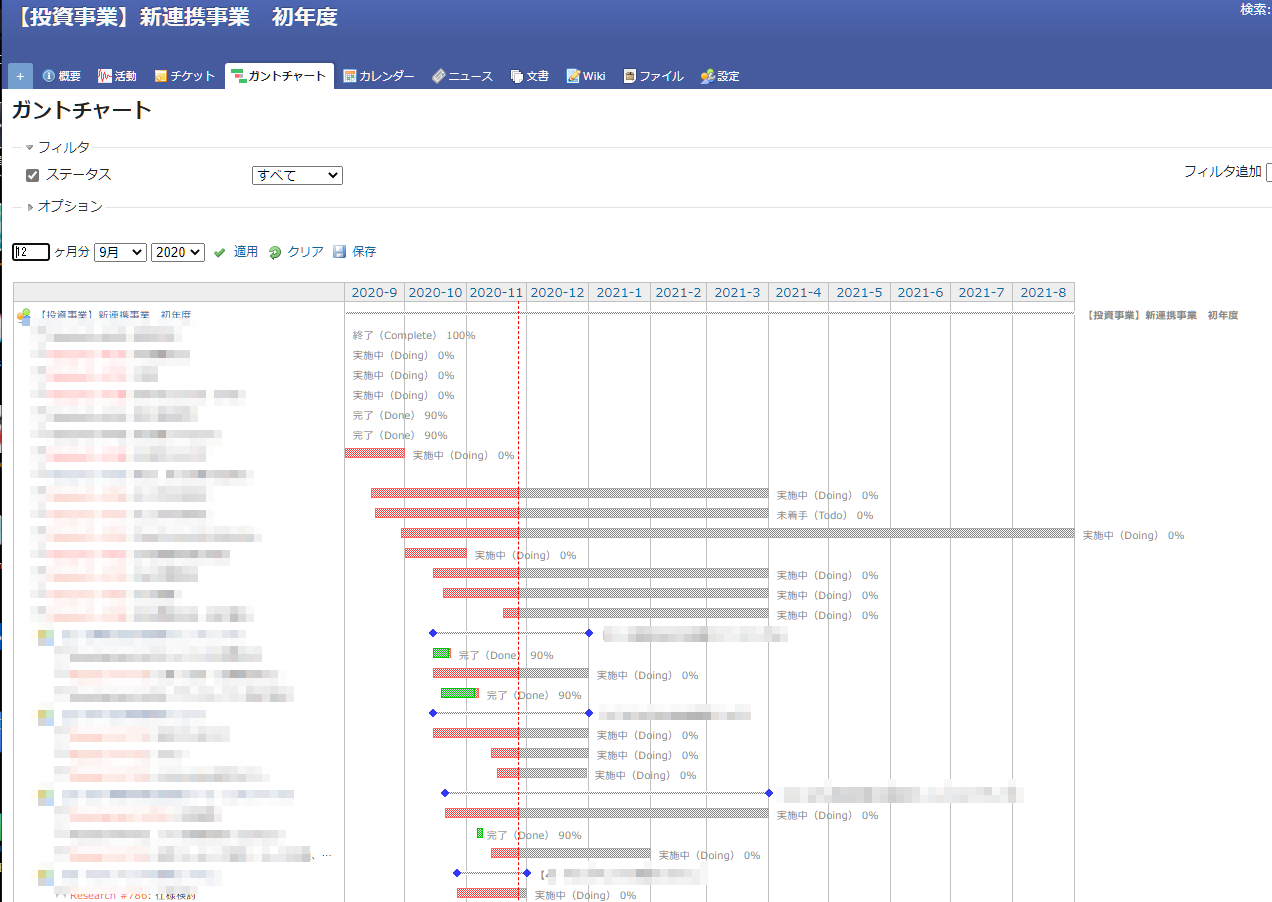

イテレーション:2週間

プロジェクトの運営方法で、これは本当に良いやり方だと思うのが、2週間ごとのイテレーション(作業管理単位)です。

ZOOM打ち合わせは2週間ごとで、その間の進捗や仕様上の確認事項や、課題の共有はSlackでリアルタイム。

打合せ時の課題は、2週間後には必ず何らかの進捗がある、課題があれば回避策を考えて2週間後には解決。

一か月では間延びしすぎ、1週間では進捗しない。連休を挟んでいても2週間あれば巻き返しが出来る。

Redmineでのチケット管理でも40時間や80時間というイテレーションで運用しているので、体感の時間感覚も2週間で最適化されているといった具合です。

適度な緊張感と確実に進捗していることを実感できる単位が2週間であると感じています。

報告:毎月

本プロジェクトでは、毎月最終週の金曜日が全体の報告会です。

お題は予め年間計画で決めており、9月度はキックオフ、参加者の自己紹介、ゴールの共有。10月度はマップルさんの自律航法業務ナビ、コアさんのRTK-GPS同期ボックスと共通データフォーマットのドラフトを確認、11月は同期音声の復元や検索システムの構成やデータベース周りの確認、12月は中間報告。

全体会議は、第一部が制作会議、第二部はPoC提案など営業寄りの会議になっています。

開発技術に求められるユーザや営業的な視点と、ユーザニーズの気づき、営業担当から見れば開発中技術の早期レビューや技術や知識の習得の場になっています。

弁理士先生により知財や契約に係る話題などは、営業・技術共に大変勉強になり、かつ、今開発している技術がどのように権利化できそうなのかのトレーニングにもなっています。

何よりも、全体がZOOMで一同に集まり、秘匿すべき情報無しで開けっぴろげに情報を流通させる場になっているのが素晴らしい所です。

各社、自分のビジネスだけではなく、得意を持ち寄って最高の製品やサービスを開発しようという気概に溢れていることが、このオープンイノベーションミーティングの醍醐味です。

当社のお客様さえ良ければ、この場に、ユーザの方をお招きして、一緒に開発を進めて行きたいと思っています。

恐らくですが、このミーティングから生まれた発想や製品は、皆が情報共有出来ているので、全員の血肉になっていることと、プロセス共有からなる安心感、信頼感がその先の具体的な案件の相談や、スムーズな受託案件化に繋がるはずだと想像します。

参加者の声

株式会社コネクティボ様

ご提案させて頂いたslackやBoxを素早く採用頂きありがとうございます。 チャットツールを取り入れて頂いたことで、気軽な相談や情報共有がしやすくなり、 プロジェクトのスピード感がアップしたと感じております。

また、zoomでの会議は、画面で見せる資料共有がしやすく、紙の打ち合わせを上回るメリットもあると感じております。

多くの会社が参画するプロジェクトで、みんなが同じ方向を目指して取り組むことはなかなか難しいと思うのですが、 それぞれの会社が担当しているパーツ類が、すべてそろったときに、どんなことに役立つ仕組みが出来上がるのかを ビジョン共有して進めていけるのはすごく良いと思っております。

1年後のシステム完成を目指して引き続き頑張ります。

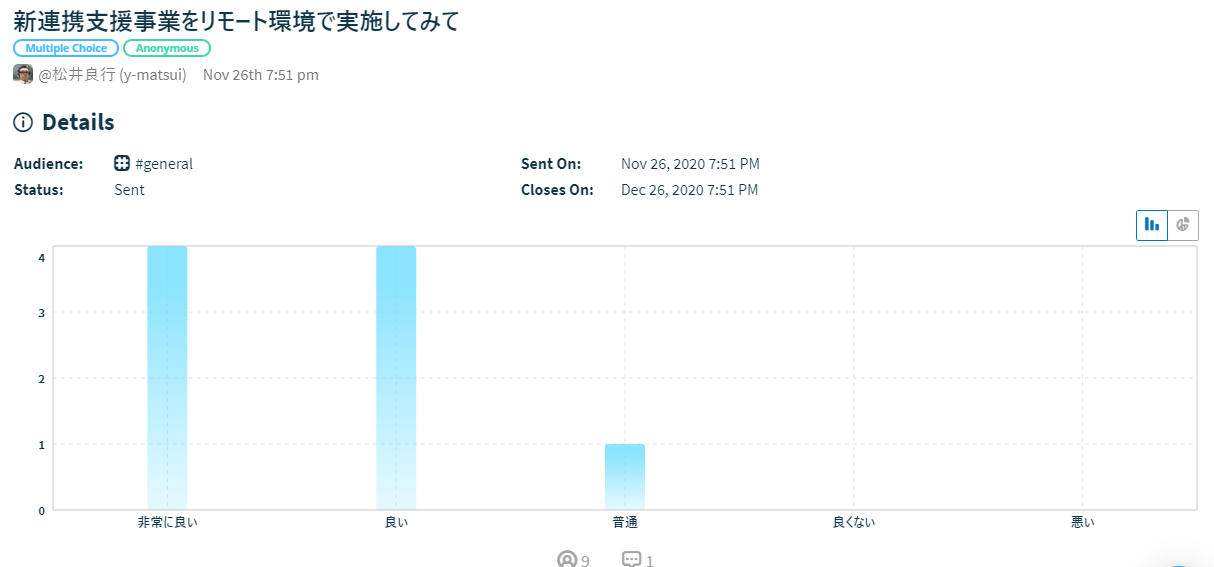

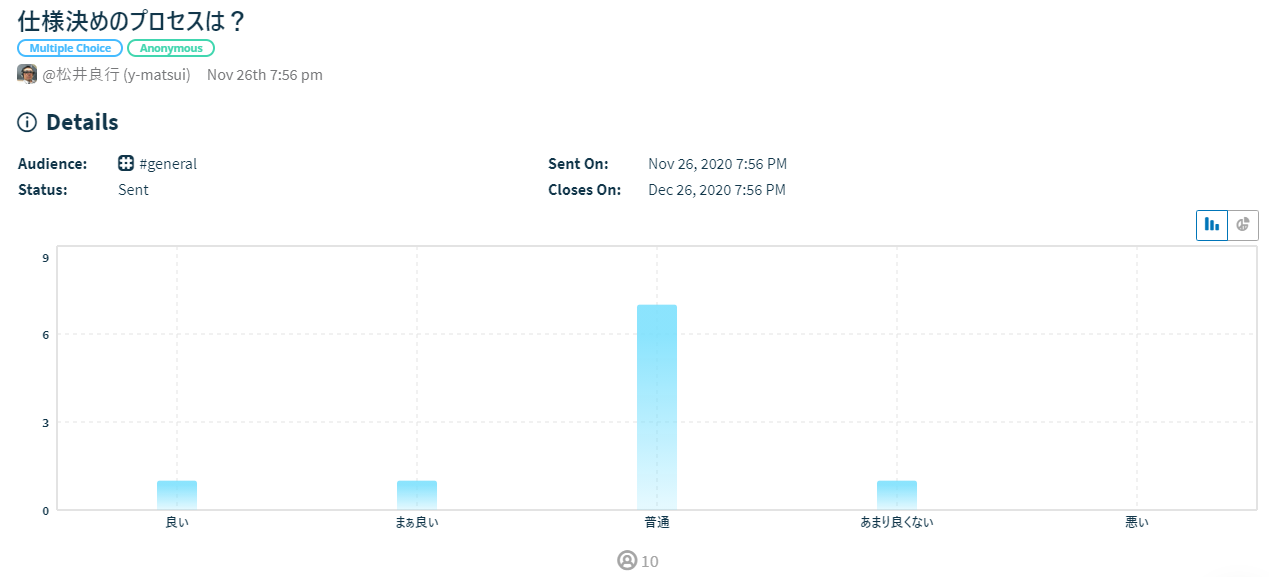

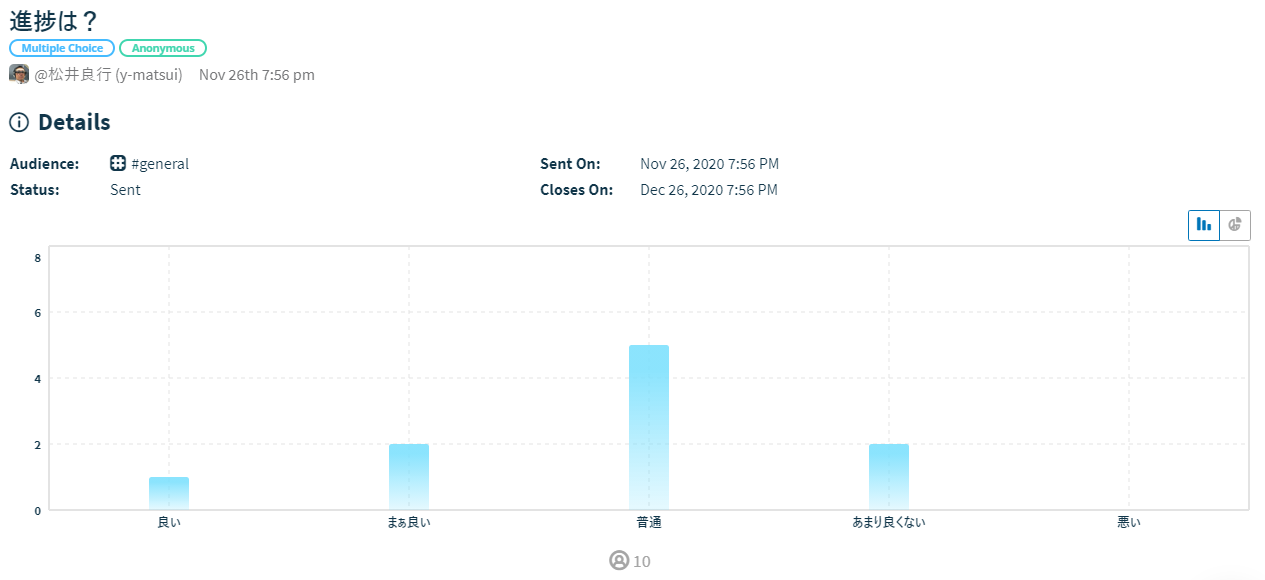

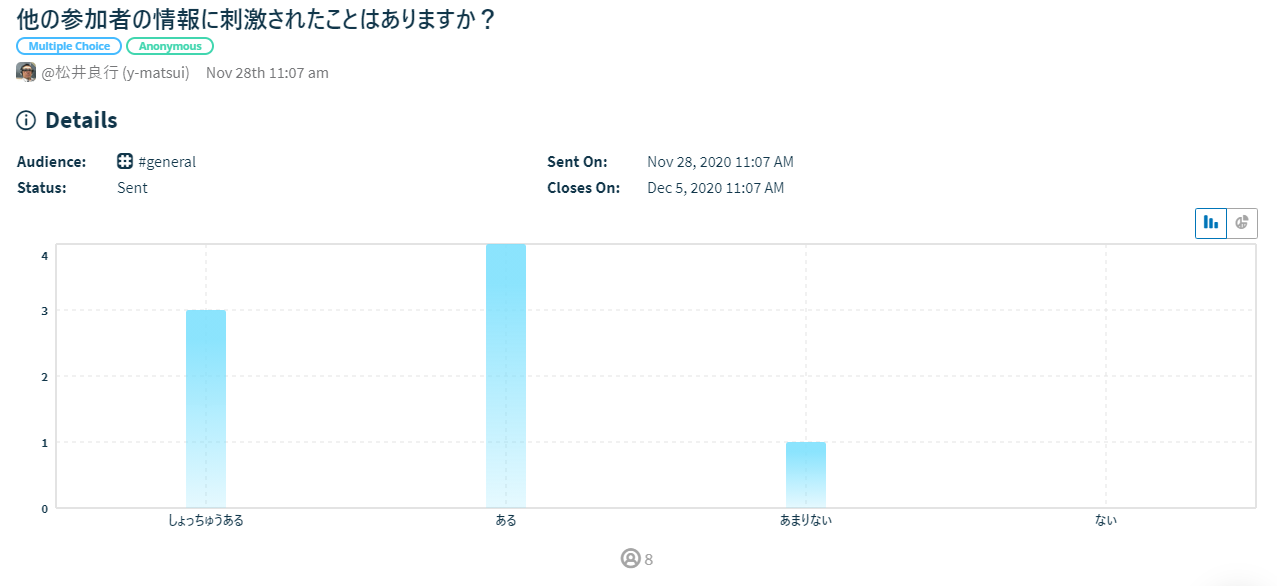

参加者アンケートの結果

Slack上のアンケートツールでいくつかのアンケートを実施した結果を掲載します。

参加者コメント:

面白味の無い意見ですが、移動時間や場所の制限が無く打合せに参加できるので良いと思います。が、対面で出来ない=口頭説明のみと成る為、細かいニュアンスが伝わりにくいとも感じます。

ひとこと:今回のプロジェクトをすべてリモートで実施していること自体は、ほとんどの参加者が"良い"と好意的な回答をしています。

リモートのプロジェクトで、「コミュニケーションの質が低下していないか?」が気になったので、その質問なのですが。結果は、比較的良好でした。

しかしながら、下記のように「表情をリアルタイムで確認することが重要だ(対面との違い)」といったご指摘がありました。

参加者コメント:

コミュニケーションの質に厳しい評価を入れましたが理由は以下と成ります。 参加者のビデオ表示が少ない為、反応が伺えない点が残念だと感じています。(機器の制限やネットワーク負荷等課題は有ると思いますが・・・) それ以外の発表者や回答者のコミュニケーションの質については問題無いと思います。

ひとこと:

仕様決めのプロセスや進捗については、"普通"でした。通常の場合と変わりがない。特に今回の方法だから良い・悪いということはない・・という結果でした。

ひとこと:

今回、良いなと私が個人的に感じているのはこのアンケートの結果でした。参加者相互に刺激になっているという効果が、オープンイノベーションの良いところだと感じます。

まとめ:

すべてリモートで実施するプロジェクト運営の実際をご紹介しました。複数社が一度に会して、「はじめまして」から「こういうものを作りましょう」と合意形成をして、「具体的に何をどうやって作っていく」といったことも、すべて従来通り(場合によっては従来以上に)に実施できることが分かりました。

計50回以上の打ち合わせの移動・打ち合わせ前資料の作成など、無駄な時間の削減効果により、より本来するべきことに集中的に時間を投入することが出来ている点は、かなり大きなメリットになっています。

▼この記事を書いたひと

R&Dセンター 松井 良行

R&Dセンター 室長。コンピュータと共に35年。そしてこれからも!

おすすめの関連記事

お問い合わせ

ご意見・ご質問などお気軽にお問い合わせ下さい。ナカシャクリエイテブ株式会社

●富士見事務所 TEL : 052-228-8744(交通部営業課) FAX : 052-323-3337(交通部共通)

〒460-0014 愛知県名古屋市中区富士見町13−22 ファミール富士見711 地図

PoCのお問い合わせ:交通部営業課

技術的なお問い合わせ:R&Dセンター