成長戦略【Vol.7】リモートワークは日常になるか?

作成日:2020/05/27

作成者:R&Dセンター 松井良行

2020年1月より新型コロナウイルス感染が日本国内で広がり始めました。

当初は「インフルエンザみたいなものでしょ」「一部の地域だけのことでしょ」と、ほとんどのビジネスマンは無視を決め込んでいたのではないでしょうか?

当社では2月に入り、リモートワークや飛沫感染対策などの導入が始まりました。

当社の新型コロナ対策については、"新型コロナ対策応援"や"新型コロナウイルスに対する弊社の対応について"、"新型コロナウィルスの影響で内定取消をされた学生の皆様へ"などで度々発信されていますので、そちらを参照いただくとして、この"成長戦略"のコーナーでは、新型コロナ対策を契機として、一気に広まったリモートワークが継続するかどうか?を会社の成長戦略と絡めて、書いてみようと思います。

■リモートワークの定義

狭義のリモートワークとは、恐らく、在宅勤務を意味するのではないでしょうか?

しかし、別に自宅で仕事をしなくても、(執務室ではない)遠隔地から、または遠隔地同志、人と人、人とコンピュータ、コンピュータとコンピュータのやり取りが場所に関係なく出来ている状態ならリモートワークだと思います。

そして個人で行うタスク単位ではなく、チームで行うもっと大きなワークの単位、ビジネスの単位でこれが可能になる状態がリモートワークだと定義します。

つまり、DX(DigitalTransformation)※1と言われている定義がリモートワークの広義の意味だと考えます。

■それはずっと前から行われてきた

電話もファックスもTV会議も、メールもグループウェアも、離れた人たちが一緒に仕事をするための手段は、ICTの歴史上、数十年前から追求されてきたことです。

特に、私に関係するリモートコントロールや仮想サーバーなどの技術は、離れた場所に集約されたデータセンター上のサーバを管理する必要のあるサーバ管理者には必然的に使う技術でした。

コンピュータ同士が(人を介さずに)相互に通信するための決まり事や、センサーやカメラなどの機器が、Webサービスと連携して動作する世界は、M2MだとかIoT※2だとか言われています。

今回のDX、リモートワークという働き方の変革は、言うまでもなく、これらのICT技術が人と人、会社全体、社会全体に行き渡っていくのかどうかという話と等価です。

■これまでのICT活用と根本的に違うこと

これまで言われてきたIT、Webサービス、コミュニケーション手段と質的に全く違うことが一つあります。

それがAIです。

業務をDX化、リモートワーク化するということは、すべてのコミュニケーションや判断をデジタル化する方向に進んでいくということです。

デジタル化された情報には、AIが介在できます。

人がやっていたことを、AIにやらせるためにDX化が必須だというのが、AIの側から見た必要条件です。

当社でも導入を積極推進しているRPAにより、これまでの業務がデジタル化され、次にAIの判断を援用する環境が整ってくると、次はホワイトカラーの選別が始まります。

戦う相手は、他社のノウハウ、つまり自社にはいない、賢い人が作ったソフトウェアの機能であったり、AI化された、または大量の事実のデータを学習した機械学習の判断結果との勝負になります。

経営者は、(社会的な雇用の役割を度外視すれば)間違いなく、生産性の高い、コストの安い、安全性の高い選択をします。

リモートワークを推進、DX化を推進していく真の目的は、経営の効率化、社会活動の効率化に他なりません。

少し未来を先回りしすぎたようです。

ともあれ、新型コロナ対策で、リモート会議ツールやチャットツール、リモートデスクトップツールが脚光を浴びています。

(そもそも、コロナウイルスによって、外出が出来ない、人と会えない、集まって仕事できない環境が図らずも出てきてしまったから、元々やるべきだったことを急いでやる必要が出てきてしまっただけです)

それでは、本題の、今脚光を浴びているツールやICTソリューションが、どのように、継続的なリモートワーク(DX)に移行していくのか?についての検証を始めましょう。

■リモート会議"ZOOM"

少し前は数十万円単位のお金を掛けてTV会議システムを、光回線で拠点を繋ぐことによって実現してきましたが、ゲームチェンジャーが現れました。

ZOOMです。

ZOOM以前の個人間のやり取りや企業内で使われていたSkypeをあっさりとマイナーな存在にしてしまいました。(MicrosoftがMicrosoftTeamとしてOfficeライセンスとのバンドルで息を吹き返しているようです。)

ZOOMは、PCやスマートフォンに専用のアプリを入れて使える他、Webブラウザだけでも会議に参加できます。

カメラ、音声のリアルタイム交換が安定していて、画面共有、ホワイトボード、投票(アンケート)、チャットも簡単に利用できます。

会議全体を録画することもでき、会議に入れる人を細かく制限することもできます。

それから、なんと、共有しているPCを複数人で操作することまで出来るので、ソフトウェアの使い方やら仕事の手順を、実機でレクチャーも出来てしまいます。

リアルタイムで会議を招集すると、往復の移動時間や、会議による時間拘束が会議参加者の人数分掛かりますので、リモート会議のコストメリットは明白です。

また、予め参加者を募り、キャパシティを決定し、場所を確保、空いていなければ他の会議との交換を依頼したり。

グループウェアで会議招集の調整はとても手間が掛かりました。(こんなことは仕事じゃないのに)

リモート会議なら、参加者のキャパシティは関係なく、場所を確保する必要もありません。

遠隔地のメンバーも手軽に呼び出せますし、社外、海外のメンバーとの打ち合わせを日常的にできます。

会議全体を漏れなく録画出来ているので、議事録担当は不要で、文字興しも要りません。

※いずれは録画音声からのSpeechToTextでの文字興しも可能になるでしょう。

実例としては、参加者数十人の社内会議や、社外、海外のメンバーとの制作会議などを、2週間に1回開くなどの、リアルでは考えられないようなことが、今回の新型コロナ下のリモートワーク中に行われました。

■リアルタイムチャット"ChatWork"

何かを一緒に作っているならChatworkが便利です。

隣の席にいて、「これってどうだった?」「じゃあ、次はこれをあなた、これを私がやる」というような同時性が必要な仕事では必須です。

メールは非同期通信なので、タイムラグも見過ごしもあります。

ファイル共有もできますし、発言先を細かく選択できます。

LINEやFacebookを使ってしまっている会社もあると思いますが、これはNGだと思います。

プライベートと密接に関係しているLINEやFacebookではなく、会社が用意したアカウントで、プライベートと切り離してチャットツールを準備した方が良いです。

(余計な情報漏洩リスクを考えなくても良いからです。また社員のプライバシーを侵害したり、パワハラ、セクハラの抑止にも有効でしょう。)

必要であれば、ドメインの管理者が、全ログを取得したり、見たりできる...という企業内のチャットの中で、誰が仕事以外の話をするでしょう?

そういった不正な行動を抑止できるのも企業用のコミュニケーションツールの必要な要件です。

当社でチャットワークを一番古く、かつ頻繁に活用しているのが、文化情報部のデザイナーやクリエイターです。

顧客からの仕様提示があるようでないデザイン制作こそ、リアルタイムにいろんな情報をやり取りして、変更に対応したり、お客様との細かなやり取りが品質を作りこんでいく過程なのでしょう。

アジャイルとかスクラムとか※3は、もはやリアルタイムチャットが無ければ成り立たない手法だと思います。

■VPN、リモートデスクトップ

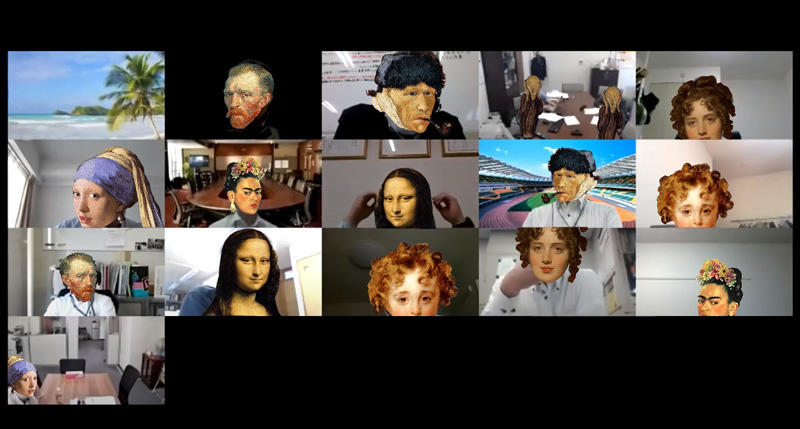

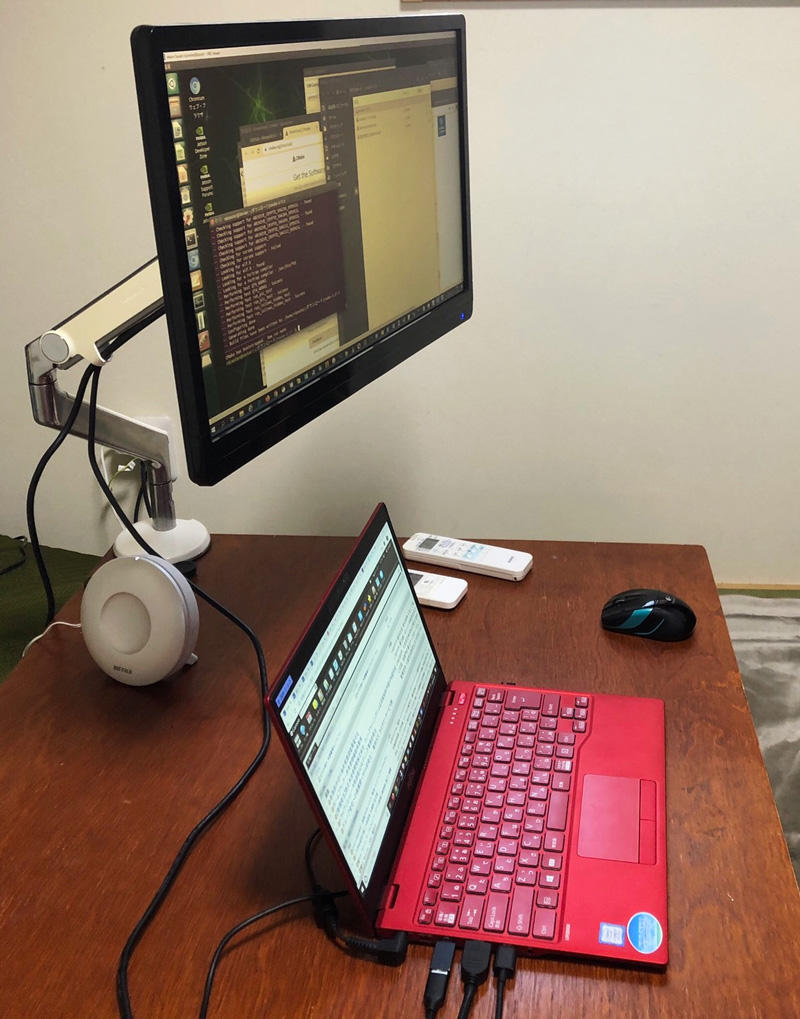

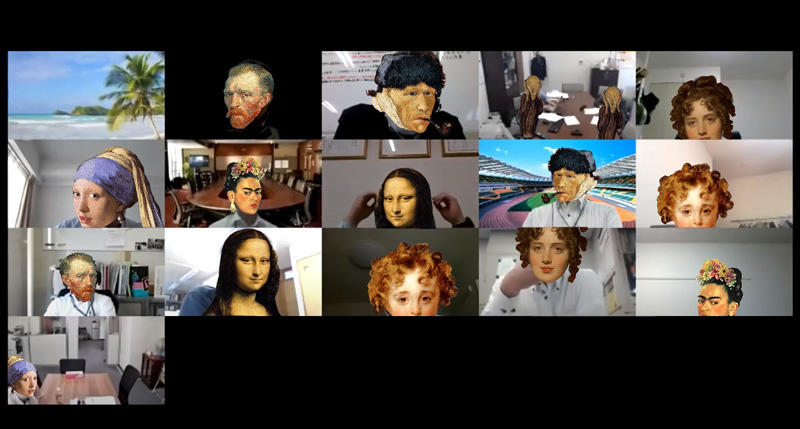

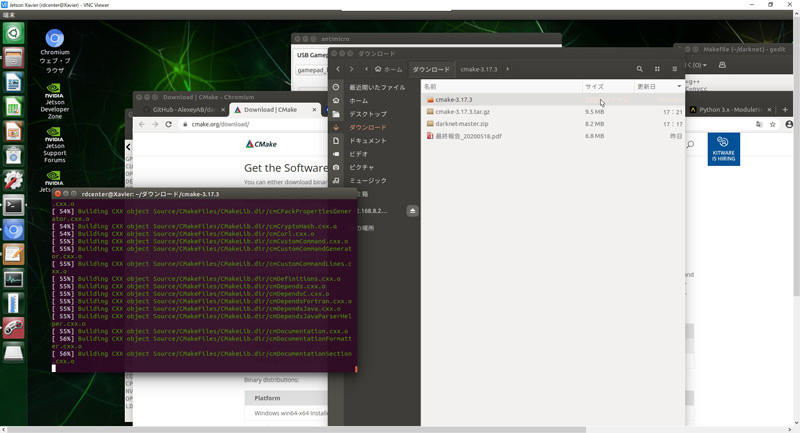

遠隔のマシンをバリバリ動かして仕事をしている、クリエイター、CADワーカー、データサイエンティスト、ディープラーニング、プログラム開発者の必須ツールがVPNやリモートデスクトップです。

VPNとは、遠隔地で使うPCと、職場のネットワークを繋ぐ、ピアツーピアネットワークの技術です。

エンドポイントの暗号化※4によって通信内容の秘匿が出来ます。外部のクラウドやネットワークを経由しないという安心感があります。

クラウド型のリモートデスクトップもあり、レーテンシー(遅延)も改善されているようですが、生粋のITエンジニアなら恐らくVPN※5とリモートデスクトップツールを選択するのではないでしょうか。

GPU※6、大画面、マルチディスプレイにも対応しているので、職場のPCを利用している場合と全く変わりません。

私は、ほとんど毎日VPNで会社のゲーミングデスクトップPCに接続しています。

R&Dセンターのメンバーは、数日かかるディープラーニングの学習や、モデルの検証、Pythonプログラムの開発なんかをやっています。

会社にいて、割り込みが入るよりも、リモートワークの方が生産性が高い位です。

「自分の仕事は、リモートデスクトップを利用できない!」と言われる方もいるでしょう。

ネットワークや端末が限定されていて、VPNやリモートデスクトップを導入できない場合もあるでしょう。

しかし、どこにいても職場を同じことが出来る環境は、事業継続の面でも、効率の面でもメリットしかありませんし、今回のようなパンデミック下でも「仕事ができない」と言い訳をしなくても良くなります。

むしろ、納期や顧客への対応で言い訳が出来ない仕事の形態ほど、リモートデスクトップを使えるように再構築すべきです。

■デジタル印鑑

それでもオフラインの仕事を強要する存在、それが印鑑や紙資料の存在です。

出勤簿、納品書、請求書...

リモートワーク中、出社しなければいけない事情が、月一回の出勤簿なんて笑えません。

勤怠管理システムの帳票をPDFで出力して、電子印鑑サービスで作成した電子印を押したら、総務・経理と交渉してみましょう。

恐らく、法的な制約はそこにはないはずです。

労使間のもめ事防止や、承認のエヴィデンス※7として印鑑が使われているに過ぎません。

「従来からそう決まっているから」そうするのでは何を変えられません。

「そもそもこれってどうしてこうじゃなきゃいけないの?」と思うことが、働き方改革の入り口ではないでしょうか。

改ざんできないデジタルサイン入りの電子印鑑サービスはありますし、簡単に印鑑っぽい画像を生成する無償のサービスもあります。印鑑や紙などの"従来の方法"を替えることは、実は技術的な問題では全然なくて、組織の慣習の問題だったりします。

当社が携わるデータ処理加工ビジネスにおいても、これらのイノベーションが、仕事そのものを変えつつある。新型コロナウイルス問題の長期化は、間違いなくその変化を更に加速させ、かつ不可逆なものにする大きなきっかけになる。

※1 DX :Digital Transformation 経済産業省DX特設ページ

※2 IoT :Internet of Things モノ同志やモノと人がインターネットで接続される世の中。センサー、モバイル機器、カメラ、エッジデバイス

※3 アジャイルとかスクラムとか :従来タイプのプロジェクト計画ではなく、2週間程度の細かな作業単位"イテレーション"でPDCAを回していく仕事のやり方。不確かなゴールに対して、当初の壮大な(そして危険な)計画を立てるのではなく、不確かさを潰しながら慎重に、そして機敏な方向転換が出来るように。

※4 エンドポイントの暗号化 :通信の送信先と受信先が共に、ネットワークの階層で暗号化されている事。SSL-VPNなどが有名。通常は、ルータなどのプライベートネットワークと一般のネットワークを接続する機器と、個々のPCの間でVPNによる暗号化を行うがネットワーク上で盗聴が出来てしまう恐れがある。そこでPCやサーバにVPNに相当する暗号化ソフトを入れて、機器間で秘匿通信をすることで完全に盗聴不可能な仕組みが出来る。DarkWebや諜報機関が使う仕組みとの密接に絡み合っていて、インストールが少し怖い。暗号キーやVPNソフトを配布している団体を信用しても良いかという根本的な問題がある。

※5 VPN :Virutal Private Network 企業内ネットワークと各個人のPCやサーバの通信内容を暗号化して直接接続するかのような環境を準備するソフトウェア、またはハードウェア。

※6 GPU :Graphics Processing Unit ディープラーニングや仮想通過、3D-CAD、モデリング、ゲームなどの高度な図形処理を行うために開発されたグラフィックス処理専用の半導体装置。CPUの処理を、超高速な並列処理で肩代わりすることで、通常GPUが無いPCとGPUがあるPCでは処理速度で10倍程度の違いがある。

※7 エヴィデンス :証拠 日本国内では、承認の証拠として印鑑が用いられるらしい。システム開発会社の場合は、主にテストのスクリーンショットやテスト結果一覧への捺印やサインなどを意味する。

▼この記事を書いたひと

R&Dセンター 松井 良行

R&Dセンター 室長。コンピュータと共に35年。そしてこれからも!

成長戦略の最新記事

お問い合わせ

ご意見・ご質問などお気軽にお問い合わせ下さい。ナカシャクリエイテブ株式会社

●富士見事務所 TEL : 052-228-8733 FAX : 052-323-3337

〒460-0014 愛知県名古屋市中区富士見町13−22 ファミール富士見711 地図

交通部 R&Dセンター