社員がゆくユネスコ無形文化遺産の須成祭宵祭に行きました

日本は祭りの国で、特に夏の間に有名な祭りが多く、「夏祭り」という単語もありますね。

数々の祭りがこの時期の集中している理由は、昔、祭りは作物の豊穣を祈願するためだそうです。

花火大会、盆踊りや縁日...

熱気とパワーを感じられる中で、今回は隣の蟹江町の涼しげな須成祭の宵祭に行きました。

"山車まつり日本一"の愛知県

国の重要無形文化財である須成祭は、2016年に国の「山・鉾・屋台行事」を構成する33の祭りのひとつとして、ユネスコ無形文化遺産に登録されました。

無形文化遺産と言ったら、民族音楽、舞踏、祭りや日本の和紙(2014年)、和食(2013年)など、 「形」がないけど普遍的価値が認められる遺産のことを指していますね。

では、その33つの祭りはどのような祭りでしょうか?

地図を見てみると、その中の一部は中部地方の集中されています!

特に愛知県は、山車まつりが日本で一番多いところです。

この地域には大切な伝統が多く引き継がれていますね。

中部地方に住んでいる私たちの誇りとも言えます!

須成祭はこんな祭り

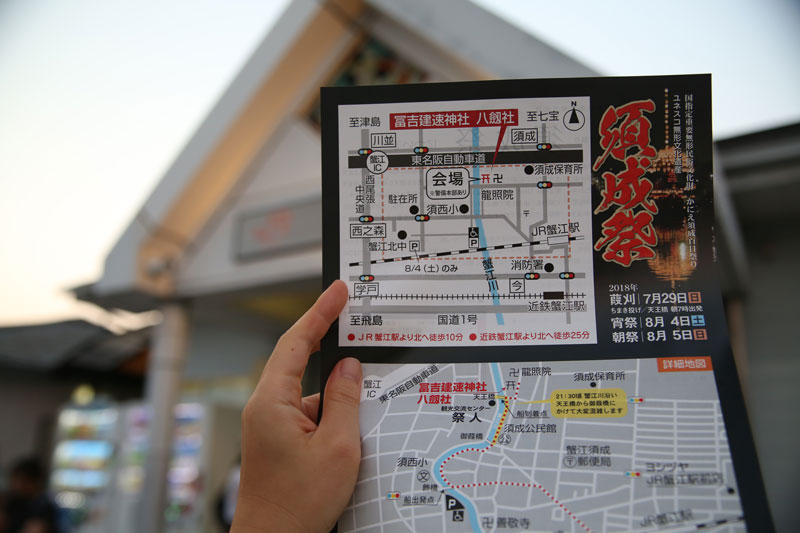

蟹江駅から徒歩10分間、会場に着きました。

観光の町とは言えないですが、毎年この時期に近辺の観光客もここに集まってきています。

何しろ、町民たちにとって一番ワクワクしている時期と言えるでしょう。

蟹江町北部の地域は須成地域と呼ばれています。

須成祭りは、この地域の氏神である冨吉建速神社・八剱社両社の祭礼として行われる川祭です。

疫病退散を祈願する天王信仰に由来するお祭りで、江戸時代にも行われていた、400年の歴史があるだそうです。

19時頃に舟が出発する飾り橋に到達しました。

ちょうど舟が飾られていた時です。

祭船に飾られる提灯の数は、半円に飾られる巻藁提灯は1年の日数をあらわす365個、中心の縦に並ぶ提灯は1年の月数の12個(閏年は13個)、 ほおずき提灯は1月の日数の30個が灯されています。なかなか奥深いですね。

8時15分になると、提灯をともした巻藁船が祭囃子を奏でながら出発しました。

宵祭の見どころの一つは、船が蟹江川に架かる御葭橋に着くと、 そのままでは橋をくぐることができないので、橋の半分が跳ね上がるようになるところです!

ギリギリ通る舟、みんな緊張しながら見守っていました。

船が御葭橋に通ったら、「祝須成祭 蟹江町」の文字が花火の中で出てきました!

船はそのままゆっくりと天王橋に目指します。

蟹江川に浮かぶ美しい船姿は人々を神秘的な世界に誘い込みますね。

地域の人たちはどんどん集まり、挨拶しあっています。

須成祭のような祭りは毎年行われ、地域の人たちが毎年のこの日一体となっていますね。

参加者の中では子供もいて年寄りもいます。このような伝統芸能が世代を超えて継承されているからこそ、今も見事な姿でみんなの前に現れます。

大切に守られてきた伝統文化ですので、ユネスコ無形文化遺産になったでしょうね。

まだまだ続く「100日祭」

「100日祭」と呼ばれる須成祭は、実は「車楽船行事」と「神葭流し」の2部から構成されています。まだまだこのお祭りの見どころがたくさんあります。

先ほどご紹介した「宵祭」は「車楽船行事」の一部ですが、翌日に「朝祭」があります。

また、「神葭流し」は川に茂る葭を刈り、これをご神体として祀り、一切の災いを封じ込めて川へ流し、人々の豊かな生活を祈願するために行われています。

車楽船行事

「宵祭」は提灯に飾られた巻藁船ですが、「朝祭」は人形を乗せた車楽船になります。

梅花・桜花が飾られた祭船が稚児を乗せて、祭囃子を奏でながら天王橋まで川を上ります。

天王橋に着くと、神社拝殿で天王囃子を奏し、天王囃子が終わったら、船では飾りの梅花・桜花の枝が見物客に投げられます。

この花を家に飾ると「雷除け」や「良縁に恵まれる」などと言われています。

神葭流し

葭刈は朝祭の1週間前に行われます。白装束の青年が、葭刈舟に乗り蟹江川を下り、葭を刈りに行きます。 刈った葭はご神体になり、「神葭流し」で蟹江川に流し、 7日間川に浮かべた後70日間神社境内の棚に祀り、「棚下し」で燃やしたら終了です。 この様々な祭事が約100日間もかかるので、「100日祭」とも呼ばれています。

途中、舟から「ちまき」を川岸で待つ人たちに投げることもあるだそうです。

この「ちまき」は縁起が良くて、受け取り食すと「夏病みしない」と言われています。今度受け取ってみたいですね!

中部地方のお祭りを見逃さなく

須成祭に興味を持っている方は、ぜひ来年現地に見に行ってください。

中部地方の他の無形文化遺産の祭りの時間も下記に掲載されていますので、都合があれば、中部の歴史文化の醍醐味を堪能しましょう。

4月

- 愛知県犬山市:犬山祭の車山行事(4月の第一土曜・日曜)

- 岐阜県高山市:高山祭の屋台行事(4月14~15日の日枝神社例祭「春の山王祭」、10月9~10日の櫻山八幡宮例祭「秋の八幡祭」)

- 滋賀県長浜市:長浜曳山祭の曳山行事(4月15日)

- 岐阜県飛騨市:古川祭の起し太鼓・屋台行事(4月19~20日)

5月

- 富山県高岡市:高岡御車山祭の御車山行事(5月1日)

- 愛知県知立市:知立の山車文楽とからくり(5月2~3日、ただし隔年ごと)

- 愛知県半田市:亀崎潮干祭の山車行事(5月3~4日)

- 富山県南砺市:城端神明宮祭の曳山行事(5月4~5日)

- 石川県七尾市:青柏祭の曳山行事(5月3~5日)

- 岐阜県大垣市:大垣祭の軕行事(5月15日までの15日に近い土・日)

7月

- 愛知県の津島市と愛西市:津島市:尾張津島天王祭の車楽舟行事(7月の第4土曜日とその翌日)

8月

- 富山県魚津市:魚津のタテモン行事(8月第1金曜・土曜日)

- 愛知県蟹江町:須成祭の車楽船行事と神葭流し(8月第1土曜日)

- 三重県桑名市:桑名石取祭の祭車行事(8月の第1日曜日の前日の午前0時)

- 三重県四日市市:鳥出神社の鯨船行事(8月14~15日)

- 三重県伊賀市:上野天神祭のダンジリ行事(10月23~25日)

▼この記事を書いたひと

R&Dセンター 陸 依柳

撮影、お城、戦国、ICT、サブカルチャー...常に面白く、新しいものに惹かれるタイプです。地方の戦国イベントによく参加しています☆

おすすめの関連記事

社員がゆくの最新記事

お問い合わせ

ご意見・ご質問などお気軽にお問い合わせ下さい。ナカシャクリエイテブ株式会社

●富士見事務所 TEL : 052-228-8733 FAX : 052-323-3337

〒460-0014 愛知県名古屋市中区富士見町13−22 ファミール富士見711 地図

交通部 R&Dセンター